こんにちは。

水泳個人レッスン KN Swim Lab の西川です。

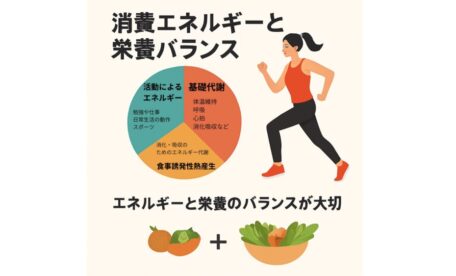

スポーツ栄養学シリーズ第4弾のテーマは、「消費エネルギーのチェック」 です。

「摂取エネルギー」「消費エネルギー」と聞くと、ダイエットや減量を思い浮かべる方が多いかもしれませんね。

摂取エネルギー(食べた量)が消費エネルギー(使う量)を上回れば、体脂肪は増えていきます。

逆に、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回れば、体脂肪は減っていきます。

つまり、自分の「消費エネルギー」を把握しておくことは、

コンディション調整にも、競技パフォーマンスの維持にも欠かせないポイント なんです。

摂取エネルギー(=食事のカロリー)は比較的簡単に計算できますが、

消費エネルギーは体格・運動量・ライフスタイルなどによって大きく変わります。

今回は、そんな「消費エネルギー」を自分の体に合わせて計算する方法を、わかりやすく紹介していきますね。

バランスの良い食事の第一条件

スポーツに取り組む上で、まず大切なのは「消費エネルギーと摂取エネルギーのバランス」を取ることです。

消費エネルギー(使う量)と摂取エネルギー(食べる量)がほぼ同じであることが、健康的な身体づくりの基本になります。

食品ごとのエネルギー量や栄養素量は「食品成分表」で確認できます。

食べたものの量を100gあたりで換算し、1日の摂取エネルギー量を計算してみましょう。

私は減量とリバウンドを繰り返した結果、各食品のカロリーはさすがに把握していませんが、⚪︎⚪︎定食やラーメンなどのカロリーはだいたいこれぐらいだろうなっていうのがわかるようになりました。

最近では便利なアプリがたくさんありますが、学生時代はこの食品成分表をよく眺めていましたね。

摂取量だけでは不十分な理由

食べたエネルギー量を知るだけでは、正確なエネルギーバランスはわかりません。

なぜなら、基礎代謝量(生命維持に必要なエネルギー) や 運動による消費エネルギー は人それぞれ違うからです。

そのため、自分の体の「燃費」を知るために、以下の計算を行っていきましょう。

除脂肪体重(LBM)の求め方

まずは、脂肪を除いた体の重さ「除脂肪体重(LBM)」を算出します。

計算式

◻︎体脂肪量(kg)=体重(kg)×体脂肪率(%)÷100

◻︎除脂肪体重(kg)=体重(kg)-体脂肪量(kg)

例えば私で言うと、現在体重が59.6kg、体脂肪率が14.6%ですが、わかりやすく60kg、15%で計算してみますね。

体重60kg体脂肪率15%

→ 体脂肪量=60×15÷100=9.0kg

→ 除脂肪体重=60-9.0=51.0kg

となります。

基礎代謝量(アスリート用)

スポーツ選手や運動習慣のある人は、通常よりも高い基礎代謝を持っています。

そこで用いられるのが、アスリート用基礎代謝量の計算式です。

計算式

基礎代謝量(kcal)=28.5 × 除脂肪体重(kg)

先ほどの例(LBM=51.0kg)の場合、

→ 28.5 × 51.0=約1453.5kcal

これが、1日中寝ていても体が消費するエネルギーの目安になります。

自宅にある体重計でもほぼ同じ数値が出ていました。

いい体重計買ったかな。

種目別・身体活動レベル

「身体活動レベル」とは、1日の消費エネルギーが基礎代謝の何倍にあたるかを示す数字です。

一般的には以下のように分類されます。

| 種類 | 活動内容の目安 | 身体活動レベル |

| 軽度 | デスクワーク中心、 軽い運動 |

1.5 |

| 中程度 | 通勤+部活・ トレーニング1時間程度 |

1.7〜1.9 |

| 高度 | 一日中動く仕事・ 高強度トレーニング |

2.0〜2.3 |

1日の消費エネルギー量の計算

消費エネルギー量(kcal)=基礎代謝量 × 身体活動レベル

つまりこの値が、1日の摂取エネルギー量の目安になります。

先ほどの続きで時私の場合ですと、基礎代謝量が1453.5kcal、身体活動レベルは中程度の中でも一番多いぐらいかと思うので1.9

基礎代謝量1453.5kcal × 活動レベル1.9

= 2761.7 kcal

私のの場合、1日に2800kcal前後を摂取することで、エネルギーバランスが保たれるということになります。

トレーニング日とオフ日の違い

トレーニングを行う日と休養日では、消費エネルギーが最大で1,000kcal以上変化します。

そのため、オフの日には「体だけでなく消化器官の休養」も意識して、摂取量を少し抑えることが大切です。

大量に動いた日にはしっかり食べ、あまり動かない日は少し控える。

シンプルですがこの感覚を身につけることが、長期的に見て最も健康的ですよね。

測定と調整の習慣を

これらの計算を行うには、まず「体重と体脂肪率の測定」が必要です。

最近の体重計には体脂肪率機能がついているものも多いので、自宅での測定も十分可能です。

そして何より大切なのは、「この数字はあくまで目安」だということ。

人の体は常に変化しています。

数値に縛られすぎず、その日の体調・体重・コンディションを見ながら柔軟に調整していきましょう。

ちなみに私が使っている体組成計はAmazonで購入したもので、スマホアプリと連動しグラフで表示してくれます。

ポイントで買った覚えがあるので、そんなに高価なものではありませんが、フィットネスクラブなどにある体組成計から出る数値とほぼ変わらないのでいい買い物をしたかと思います。

まとめ:数字を味方にする

エネルギー計算は少し面倒に感じるかもしれませんが、スポーツ選手にとっては“自分の体を知るための武器”になります。

・除脂肪体重を知る

・基礎代謝量を計算する

・活動レベルに応じたエネルギーを補う

この3ステップを習慣にしていくことで、

トレーニング成果を最大限に引き出し、コンディションの安定した身体を作ることができます。

次回予告

次回は、食事における最も基本的なテーマ「必要な栄養素」について取り上げます。

スポーツ選手だけでなく、健康的に生活するすべての人に欠かせない5大栄養素。

エネルギー源となる炭水化物や脂質、体をつくるたんぱく質、

そして体の働きを整えるビタミン・ミネラルについて、

それぞれの役割と摂取のポイントをわかりやすく解説します。

✅ 『必要な栄養素とは?5大栄養素の基礎とバランスの考え方』

次回もぜひご覧ください!

合わせて読みたい記事

◻︎第1回プロアスリートと一般人の違いとは?生活と食事の秘密

◻︎第2回 コンディションチェック ― 体の声を聞き取る習慣

◻︎第3回消費エネルギーと栄養バランス

SNS

◻︎YouTube KN Swim Labの泳ぎ場!

◻︎公式インスタグラム

◻︎ブログ一覧

◻︎お問い合わせはこちらから